Livraison GRATUITE à partir de 79 € d'achat !

Livraison gratuite en France / Belgique / Luxembourg - Voir conditions ici

Ambre : tout comprendre sur cette résine fascinante

Publié le 14 novembre 2025 • Temps de lecture : 7 min

L’ambre est l’un des matériaux les plus captivants de la nature. À la fois bijou, fossile, mémoire du passé et objet de collection, il intrigue autant les scientifiques que les passionnés. Mais qu’est-ce que l’ambre exactement ? Comment se forme-t-il ? Où le trouve-t-on ? Et comment reconnaître le vrai du faux ?

Voici une version claire, simplifiée et complète pour comprendre l’essentiel, sans perdre la richesse du sujet.

Qu’est-ce que l’ambre ?

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’ambre n’est pas un minéral.

Il s’agit d’une résine fossile, produite par d’anciens arbres — principalement des conifères — il y a environ 30 à 100 millions d’années, formées principalement durant le Crétacé et le Paléogène (Éocène–Oligocène).

Avec le temps, cette résine s’est durcie, puis transformée en une matière solide et stable grâce à un long processus de fossilisation.

Le copal, souvent confondu avec l’ambre, est simplement une résine beaucoup plus jeune, qui n’a pas encore eu le temps de se fossiliser complètement, il n’a généralement que quelques centaines à quelques milliers d’années.

Comment se forme l’ambre ?

La formation de l’ambre commence bien avant son enfouissement. Dans les forêts anciennes, plusieurs familles d’arbres produisaient une résine particulièrement propice à la fossilisation, notamment les conifères proches des Pinacées, mais aussi certaines légumineuses anciennes comme Hymenaea, encore représentée aujourd’hui par l’arbre « algarrobo » en Amérique centrale. Selon les régions, la résine provient ainsi de pins primitifs, de cousins du sapin, de cyprès ou de plantes à fleurs tropicales disparues.

Lorsqu’un de ces arbres était blessé ou soumis à un stress naturel, il libérait une résine épaisse chargée de composés aromatiques et protecteurs. Cette substance collante s’écoulait le long de l’écorce en emprisonnant tout ce qui se trouvait sur son passage : poussières, fragments de feuilles, insectes, araignées ou même de minuscules bulles d’air. Tant que la résine restait exposée à l’air libre, elle pouvait s’oxyder, durcir partiellement ou être détruite ; mais lorsqu’elle s’accumulait dans une zone protégée, elle avait une chance d’être préservée.

Son destin bascule lorsque les apports de sable, de terre ou de sédiments la recouvrent complètement. L’enfouissement isole la résine de l’oxygène et stoppe son altération, permettant aux processus géologiques de commencer. Sous l’effet combiné de la pression et de la chaleur de plus en plus importante, la résine perd progressivement ses éléments volatils et ses molécules s’assemblent entre elles. Cette transformation lente et profonde, appelée diagenèse, modifie sa composition chimique et la fait évoluer vers un matériau de plus en plus stable.

Au fil des millions d’années, la matière continue de se densifier et de se rigidifier. Elle traverse différents stades intermédiaires avant d’atteindre l’état d’ambre véritable. Certains minéraux présents dans les roches environnantes peuvent s’y infiltrer, influençant sa couleur, son opacité ou sa fluorescence, ce qui explique la diversité remarquable des ambres selon leur origine.

Enfin, ce fossile végétal n’apparaît à la surface qu’après un long voyage géologique. Les mouvements tectoniques, l’érosion, ou encore le travail des vagues — comme autour de la mer Baltique — dégagent les couches où l’ambre s’est formé et le rendent à nouveau accessible. Chaque fragment que l’on trouve aujourd’hui est ainsi le résultat d’une histoire complexe mêlant botanique, climat ancien, transformations chimiques et mouvements de la Terre.

L’ambre n’est pas considéré comme un minéral, car il ne possède aucun système cristallin ; sa structure est amorphe, formée uniquement par la fossilisation de résine organique.

La composition chimique de l'ambre

L’ambre est un matériau organique fossile composé principalement de carbone, d’hydrogène et d’oxygène. Il contient aussi une très petite quantité de soufre, ainsi que des traces occasionnelles d’autres éléments selon le gisement, comme l’azote ou certains minéraux qui peuvent s’être infiltrés au fil de la fossilisation.

Avec le temps, ces éléments s’organisent en molécules organiques complexes — surtout des dérivés de diterpènes — issues de la résine d’origine.

La composition exacte varie d’une région à l’autre. Par exemple, l’ambre de la Baltique se distingue par sa teneur en acide succinique (entre 3 et 8 %), ce qui lui vaut le nom de « succinite ». D’autres ambres, comme ceux de Birmanie, du Mexique ou de République dominicaine, en contiennent beaucoup moins, mais reposent malgré tout sur la même base chimique naturelle.

Les principaux gisements d’ambre dans le monde

L’ambre existe sur plusieurs continents et chaque région offre un aspect différent, influencé par le type d’arbre, le climat ancien et les sédiments.

Le gisement le plus célèbre est celui de la Baltique, particulièrement riche et exploité depuis des milliers d’années.

La République dominicaine est connue pour un ambre très transparent et pour sa célèbre variété bleu fluorescent.

Le Mexique, la Birmanie, le Liban, le Canada, la Chine, l’Australie, l'Indonésie ou encore la Nouvelle-Zélande possèdent eux aussi des gisements remarquables.

Chaque zone géographique donne un ambre unique : plus clair, plus dur, plus ancien ou plus riche en inclusions

Les couleurs naturelles de l’ambre

L’ambre offre une palette de couleurs extrêmement variée. Le jaune miel reste la teinte la plus connue, mais il peut aussi être :

- transparent comme du miel clair

- laiteux à cause de microbulles d’air

- brun ou cognac

- rouge, en raison de l’oxydation

- vert, selon les impuretés organiques

- noir, lorsqu’il contient beaucoup de matière végétale

- ou même bleu, une rareté des gisements dominicains et sumatranais

Chaque couleur raconte quelque chose sur le type de résine, l’environnement d’origine et son histoire géologique.

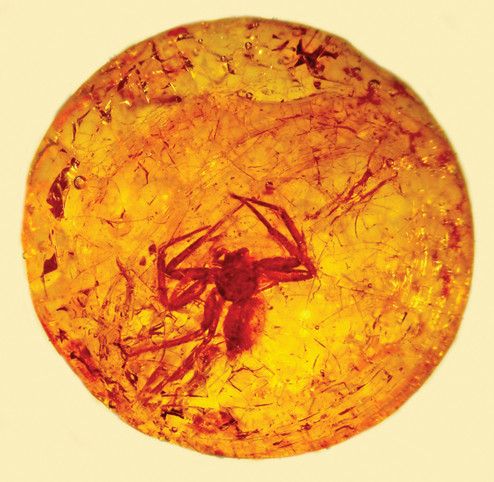

Les inclusions : de véritables capsules temporelles

Les inclusions font la réputation de l’ambre.

Lorsque la résine était encore collante, elle a parfois piégé des insectes, des araignées, des escargots, des graines, du pollen, des fragments de plantes, des bulles d'air.

Ces organismes ont été fossiliser en trois dimensions, un phénomène extrêmement rare. L’ambre constitue ainsi une archive précieuse permettant de comprendre les environnements d’il y a plusieurs dizaines de millions d’années.

Certaines inclusions montrent même des scènes de vie figées : un insecte en vol, une araignée capturant une proie ou des animaux en interaction. Mais attention aux contrefaçons !

Ambre ou copal : comment les distinguer ?

Le copal et l’ambre sont souvent confondus, mais leurs propriétés diffèrent :

- L’ambre est ancien, stable et résistant, généralement entre 30 et 100 millions d’années, formées principalement durant le Crétacé et le Paléogène (Éocène–Oligocène), parfois davantage selon les gisements.

- Le copal est jeune, plus tendre et sensible aux solvant. Il date généralement de cent à 100 000 ans, parfois jusqu’à un maximum d’environ 1 million d’années, ce qui correspond aux périodes Holocène, Pléistocène et, pour les plus vieux copals, au Pliocène tardif.

Comment reconnaître l’ambre véritable ?

Quelques indices permettent d’orienter son jugement (du test le plus doux au plus destructif) :

- Test UV (non destructif)

Sous lumière noire, l’ambre véritable présente une fluorescence laiteuse, jaune, vert pâle ou bleu-vert, selon son origine.

Copal : fluorescence plus faible, souvent jaunâtre ou irrégulière.

Plastiques : fluorescence artificielle, très uniforme ou presque absente.

C’est l’un des tests les plus fiables et totalement sûr.

- Test d’électricité statique (non destructif)

Frotté sur de la laine, l’ambre se charge fortement en électricité statique et attire de petits morceaux de papier.

Copal : légèrement électrostatique mais l’effet est plus faible et moins durable.

Plastiques : peuvent se charger, mais souvent brièvement et de façon moins efficace.

- Test de flottabilité dans l’eau salée (non destructif)

Dans une eau très salée (2 tasses d’eau tiède + ¼ tasse de sel), l’ambre flotte ou reste en suspension.

Copal : flotte parfois, mais moins clairement.

Plastiques : certains coulent, d’autres flottent (donc résultat à vérifier avec un second test).

- Test des solvants (faiblement destructif)

Appliquer une goutte d’éthanol ou d’acétone sur une zone discrète :

Ambre : aucune réaction, surface intacte.

Copal : devient collant, mou ou se marque en quelques secondes.

Plastiques : se dissolvent, se tachent, se décolorent ou ramollissent selon le type.

Très efficace pour distinguer ambre / copal.

- Test de l’odeur (léger chauffage, faiblement destructif)

En chauffant doucement l’ambre (frottement ou chaleur indirecte), il dégage une odeur douce de résine/pin.

Copal : odeur plus vive, “résine fraîche”, souvent plus piquante.

Plastiques : odeur chimique ou plastique brûlé immédiatement reconnaissable.

- Test de l’effritage (destructif)

En cassant un très petit fragment ou en grattant un bord :

Ambre : poussière blanche, cassure conchoïdale (éclats irréguliers).

Copal : s’effrite “mou”, texture plus tendre.

Plastiques : copeaux réguliers, jaunâtres ou transparents.

Ce test doit être réservé aux fragments sans valeur.

- Test de l’aiguille chaude (très destructif – à éviter sur les bijoux)

On approche une aiguille chauffée d’un bord de la pièce :

Ambre : ramollit lentement, dégage une odeur de résine ; ne colle pas à l’aiguille.

Copal : fond plus vite, colle légèrement, odeur résineuse plus “fraîche”.

Plastiques : fond instantanément, colle fortement à l’aiguille, odeur de plastique brûlé.

À utiliser uniquement en dernier recours.

Pour une certitude absolue, seules les méthodes scientifiques comme la FTIR ou la RMN permettent une identification fiable.

Les imitations et contrefaçons

L’ambre est si recherché qu’il a toujours été imité.

Les matières les plus utilisées sont :

- l’ambre pressé

L’ambre reconstitué est obtenu en chauffant puis en comprimant des fragments d’ambre naturel jusqu’à ce qu’ils se soudent entre eux. Il se reconnaît à son aspect très uniforme, à des motifs internes réguliers (petits flocons, feuilles) et parfois à une fluorescence moins naturelle. Les inclusions y sont rares ou artificiellement ajoutées. Bien qu’il soit composé de vrai ambre, il reste un matériau transformé, moins valorisé que l’ambre intact. - le copal vendu comme ambre véritable

Une forme plus jeune de résine d'arbre, le copal est parfois vendu comme ambre parce qu'il lui ressemble beaucoup. Cependant, vous pouvez faire la différence lorsque le copal fond plutôt que de brûler à une température plus basse que l'ambre (environ 150 C). Après la fonte, le copal émet également une odeur douce. - le verre

Probablement la différence la plus facile à souligner, le verre est plus solide et ne peut pas être rayé par le métal. Il reflétera la lumière et se brisera en morceaux lorsqu'il sera jeté au sol. - Caséine (une imitation étonnante issue du lait)

La caséine est un matériau ancien fabriqué à partir de protéines de lait durcies. Visuellement, elle peut rappeler l’ambre par sa couleur et sa translucidité, ce qui en fait une imitation fréquente dans les bijoux anciens. Plus lourde et plus dense que l’ambre véritable, elle se reconnaît surtout lorsqu’on la chauffe : elle dégage alors une odeur de plastique brûlé, signe distinctif qui permet de la différencier facilement de la résine fossile naturelle. - les résines synthétiques phénolique

Ils sont principalement utilisés dans les bijoux perlés. Ils ont exactement la même forme et la même couleur que l'ambre. Cela rend difficile pour quelqu'un de dire si un bijou fait de résine phénolique est de l'ambre réel. Cependant, si vous brûlez de la résine phénolique et qu’elle ne donne pas le même parfum de pin que l’ambre authentique émet, la pièce est très probablement une fausse. - le plastique (Celluloïde)

Le celluloïd est un ancien plastique fabriqué au XIXᵉ siècle à partir de cellulose et de camphre. Sa couleur et sa transparence imitent très bien l’ambre, ce qui rend les deux matières difficiles à différencier à première vue. Lorsqu’on le chauffe, le celluloïd dégage toutefois une odeur nette de plastique brûlé, totalement différente de l’odeur résineuse de l’ambre véritable. Il ne brûle pas non plus de la même façon, ce qui permet de l’identifier facilement. - le faux ambre avec inclusions modernes

Ces imitations sont faites en emprisonnant des insectes ou plantes récents dans de la résine ou du plastique. On les reconnaît à des inclusions trop parfaites, entourées de bulles régulières, et à la matière qui réagit comme du plastique à la chaleur. L’insecte est moderne et intact, sans les déformations typiques des véritables fossiles.

Certaines imitations sont très convaincantes, d’où l’importance de connaître les bons tests.

Comment entretenir un bijou en ambre ?

L’ambre est une matière délicate.

Pour en préserver la beauté, il est conseillé d’éviter :

- la chaleur excessive

- les produits chimiques, solvants et parfums

- les frottements avec d’autres bijoux

Un simple chiffon doux suffit pour nettoyer une pièce en ambre, sans produit ni traitement agressif.

L’ambre dans l’histoire

Depuis la préhistoire, l’ambre occupe une place importante dans de nombreuses civilisations.

Il a été porté comme bijou, utilisé comme amulette protectrice, sculpté, échangé, et intégré à des rituels.

Sa symbolique est associée à la lumière, au soleil, à la chaleur et à la protection.

La légendaire Chambre d’Ambre, chef-d’œuvre disparu pendant la Seconde Guerre mondiale, témoigne de son statut exceptionnel dans l’art et l’histoire.

Les vertus énergétiques de l’ambre

Dans le domaine des traditions énergétiques, l’ambre est reconnu comme un allié de douceur et de renouveau. On lui attribue des propriétés apaisantes qui favorisent l’équilibre émotionnel, aident à dissiper le stress et soutiennent les périodes de transition intérieure. Sa vibration chaleureuse est souvent reliée à la vitalité, à la motivation et à la régénération des énergies stagnantes. L’ambre est également associé à la clarté mentale : il aiderait à éclaircir les idées, stimuler la créativité et encourager une vision plus sereine des situations du quotidien. Il est ainsi apprécié comme symbole de lumière, de protection et d’ancrage, particulièrement utile dans les moments de transformation personnelle.

Sur le plan traditionnel, l’ambre est aussi réputé pour ses vertus physiques, en particulier grâce à sa teneur en acide succinique. On lui prête des propriétés de soutien pour apaiser les tensions, accompagner les périodes de fatigue ou favoriser le confort articulaire. Ces usages populaires — fréquemment cités notamment pour les colliers d’ambre destinés aux bébés — n’ont toutefois aucune validation scientifique et relèvent uniquement des croyances et pratiques ancestrales.

Ce que cela nous apprend

L’ambre est bien plus qu’une jolie matière : c’est un fragment d’histoire, une fenêtre ouverte sur des mondes anciens, et un matériau qui a traversé les âges sans perdre son aura.

Que l’on s’y intéresse pour ses bijoux, ses inclusions, son origine ou simplement sa beauté, il incarne un mélange rare d’esthétique, de nature et de mémoire.

Texte écrit et réalisé par Virginie Médard, fondatrice de CiTy'Zen Minéraux, toutes copies ou reproductions est strictement interdites sans accord écrit sous peine de poursuite.

Copyright © 2025 - CiTy'Zen Minéraux. Tous droits réservés.